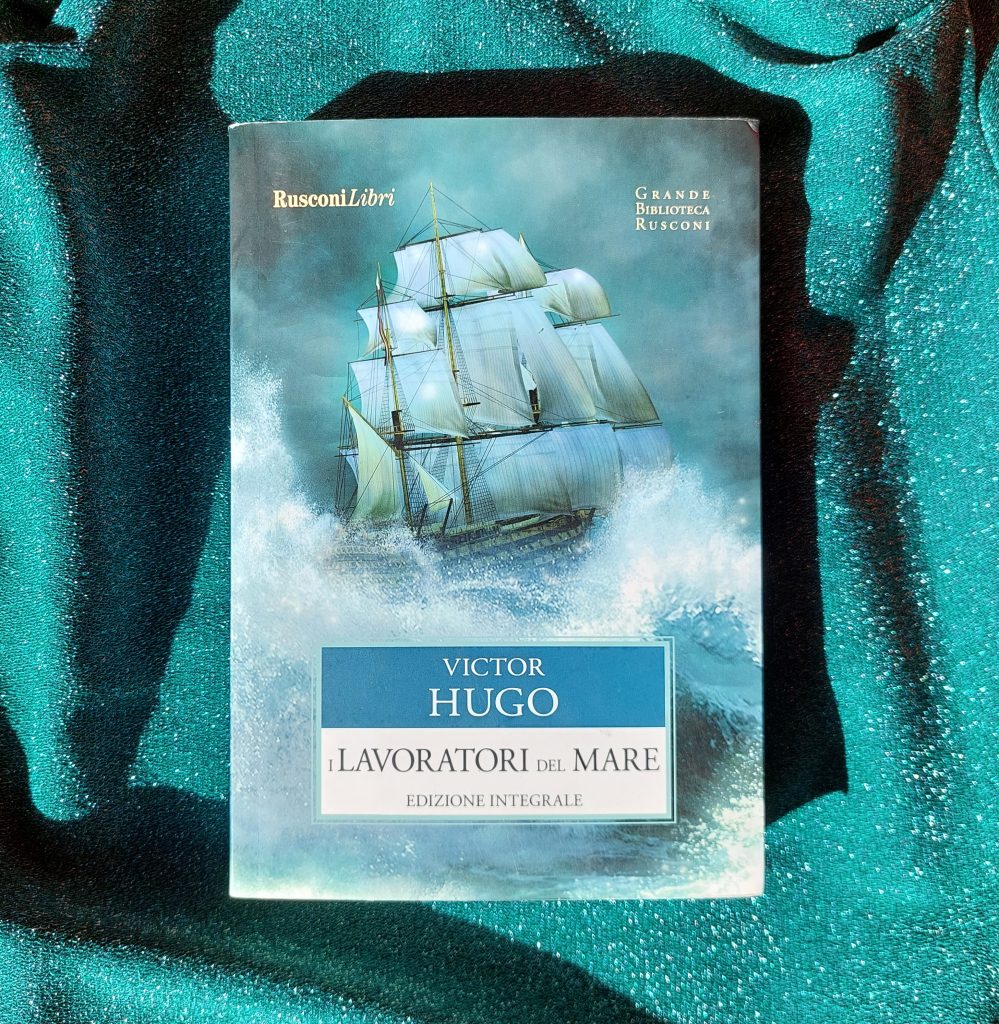

Foto scattata nell’inverno 2023.

È come una marea questa lunga lettera d’amore che Victor Hugo scrive all’isola di Guernsey e all’arcipelago normanno della Manica – una marea imponente, maestosa, di quelle che a vederle ti spiazzano mettendoti davanti un senso di grandezza che non riesci a contenere, che quasi non riesci a concepire, e sì, di quelle che puoi incontrare solo in luoghi come questo, dove l’Atlantico si riversa sulle coste francesi e britanniche.

Una marea, una lettera d’amore. Ecco cos’è I lavoratori del mare. Una lettera d’amore che sa di marea. Ed è amore vero, puro, perché dell’elemento naturale e umano di questo arcipelago Hugo interpreta gli aspetti più luminosi come i più tremendi, mostrando di amare i secondi tanto quanto i primi e inquadrando tutto – la natura benevola come quella distruttiva – sempre sotto il segno della meraviglia, dell’incanto, della suggestione.

Soprattutto suggestione, e in ogni senso, perché il racconto di natura e l’indagine sull’animo umano si fanno pilastri di una trama incentrata sul coraggio e sulla solitudine di un protagonista che per amore sfida e compie l’impensabile – di una trama, ancora, magistralmente giocata sulle sorprendenti direzioni che le coincidenze di intenti umani e di eventi naturali possono determinare.

Nasce così un romanzo che se ti piace il mare ti farà impazzire per come ti ci porta dentro e ti farà impazzire, anche, per come ti sentirai impreparato, impotente, perché c’è troppo da conoscere e troppo che non conosci; ancora, un romanzo dove il lessico marinaresco produce effetti antitetici, stranianti, dividendoti quasi a metà, perché l’intenzione di fermarti di fronte a ogni termine sconosciuto si scontra, specie nei punti in cui queste parole tengono dietro le une alle altre, con un’onda che ti trascina e che non puoi contrastare, e magari, sì, magari ci sono punti in cui non capisci a pieno quanto sta accadendo, ma da qualche parte, in qualche modo, capisci che proprio questo significa essere davvero dentro il libro, e allora sai che va bene così.

È la Natura che diventa Arte, è l’Arte che diventa Natura: annullato ogni confine, Hugo ti prende e ti getta nel tutto, ti porta lì e ti lascia col mare e con le maree, coi venti e le atmosfere, il giorno e la notte, la tempesta, l’avvicendarsi degli elementi, le rocce, i flutti, la pioggia, la bonaccia, la nebbia, le muraglie di nuvole – ti lascia lì a sperimentare ogni sentimento che il mare può esprimere – e con una scrittura poderosa, che ti trascina di continuo tra inquietudine e fascino, paura e incanto, angoscia e meraviglia, ti rende partecipe della lotta di un uomo contro una forza molto più grande di lui – della lotta di un uomo che raccoglie e innalza a suo scudo un ingegno raro e un coraggio eccezionale. E proprio in questo modo, proprio al termine di un’avventura che ti fa pensare non possa esistere coraggio più grande, Hugo ti dimostra l’esistenza di un altro tipo di coraggio, uno più profondo, ancora più viscerale, finché quella marea – proprio quella marea che ti ha trasportato fin lì – non diventa protagonista assoluta di uno dei finali più mozzafiato – letteralmente, perché è impossibile non trattenere il fiato, impossibile non avere il cuore in gola a ogni riga delle ultime pagine – e più forti e toccanti che siano mai stati scritti.

Se questo articolo ti è piaciuto e se ti interessano i classici della letteratura, puoi visitare la sezione del blog dedicata cliccando qui. 🙂