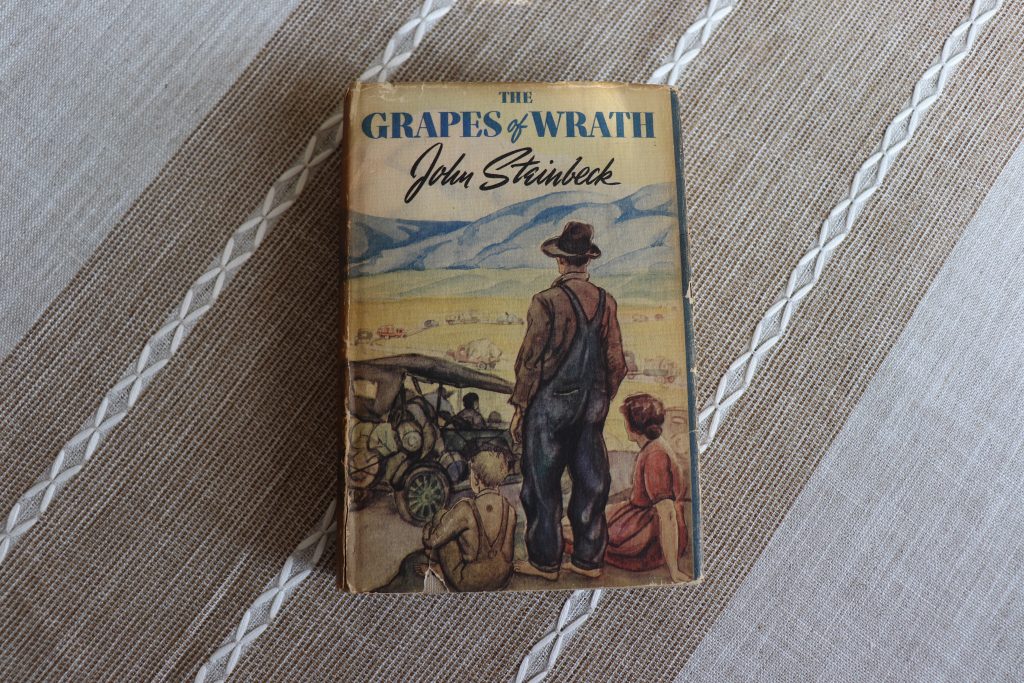

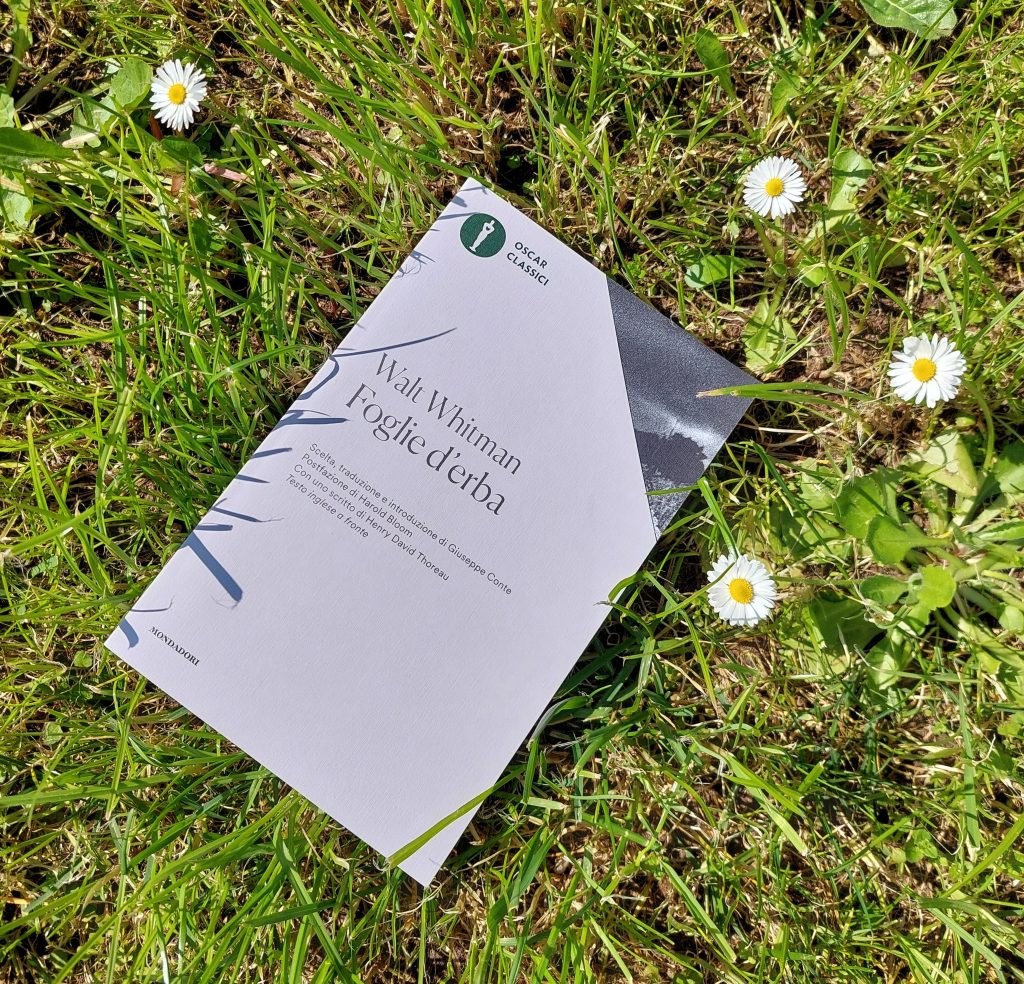

Foto scattata nel marzo 2025.

Ecco cos’è Foglie d’erba.

Spiritualità profonda e dirompente che si fonde a una passione viscerale per la vita terrena.

Trascinante impulso per ogni attimo di presente unito a un istinto ingovernabile per l’esperienza dell’infinito.

Amore e celebrazione di se stesso e dell’umano quanto instancabile trasporto all’immanenza di un altrove.

È lirica che si interseca con l’epico e col prosastico.

È inclinazione altruista; è fiducia idealistica nell’uguaglianza e nella democrazia. È entusiasmo per il mondo e insieme patriottismo spiccato.

È glorificazione del qui e ora e al contempo fede nel futuro, in un senso e in un disegno.

È comunione tra l’io e la terra, tra l’io e gli altri io, tra l’io e l’universo, tra corpo e spirito.

È tensione alla scoperta, è abbandono alla Natura, è inno alla gioia.

È voglia di dare e di assorbire; è innocenza e sensualità.

È spinta alla vita, canto di libertà, vocazione furiosa.

È poesia irrefrenabile, impetuosa, pulsante e istintiva; poesia sovrabbondante, primitiva, vertiginosa e appassionata.

Una poesia che è una catarsi.

E smuove e commuove, stordisce e meraviglia.

Se questo articolo ti è piaciuto e se ti interessano i classici della letteratura, puoi visitare la sezione del blog dedicata cliccando qui. 🙂